Geschichte des Stalag VI A

Stalag VI A in Hemer

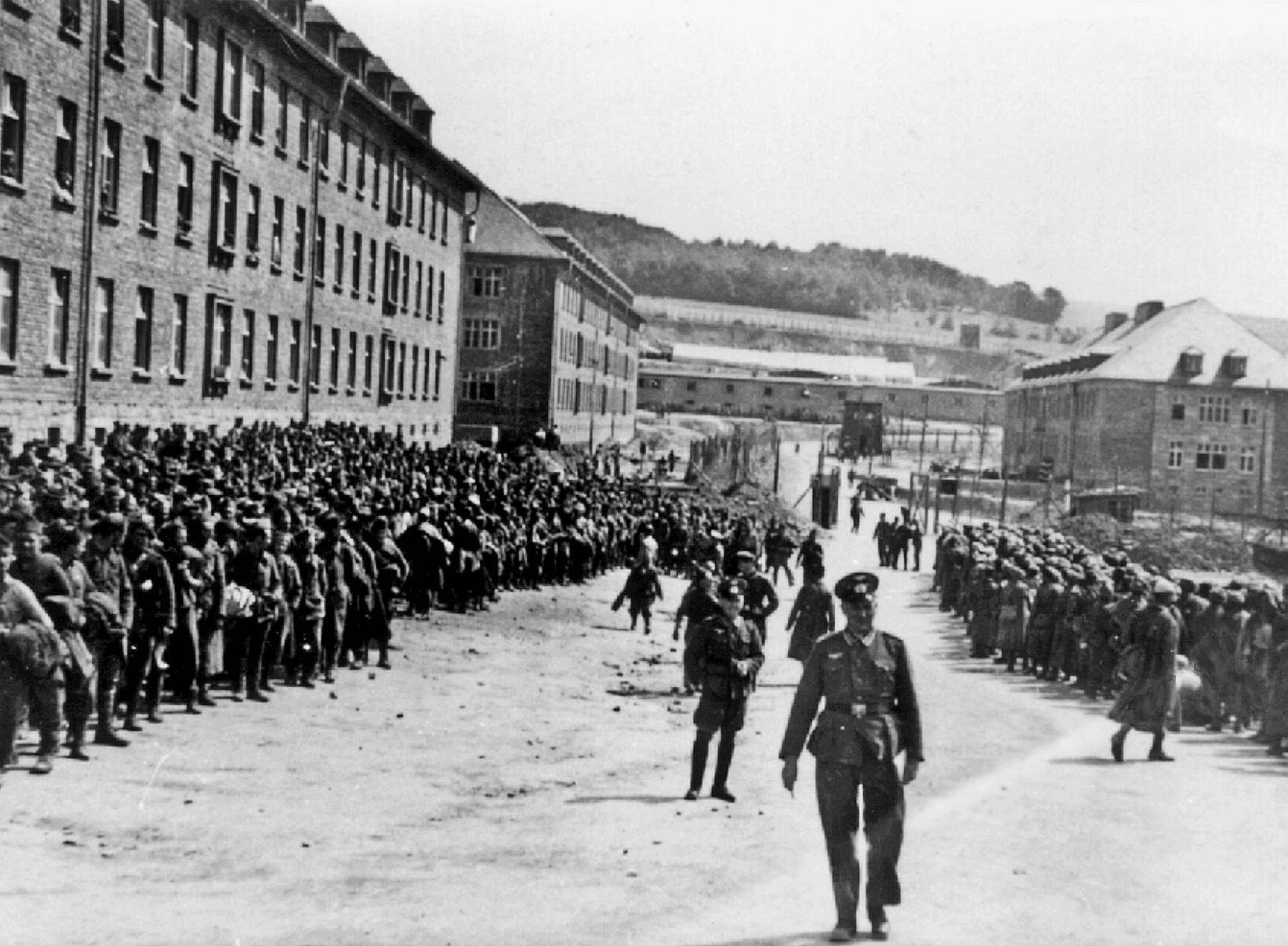

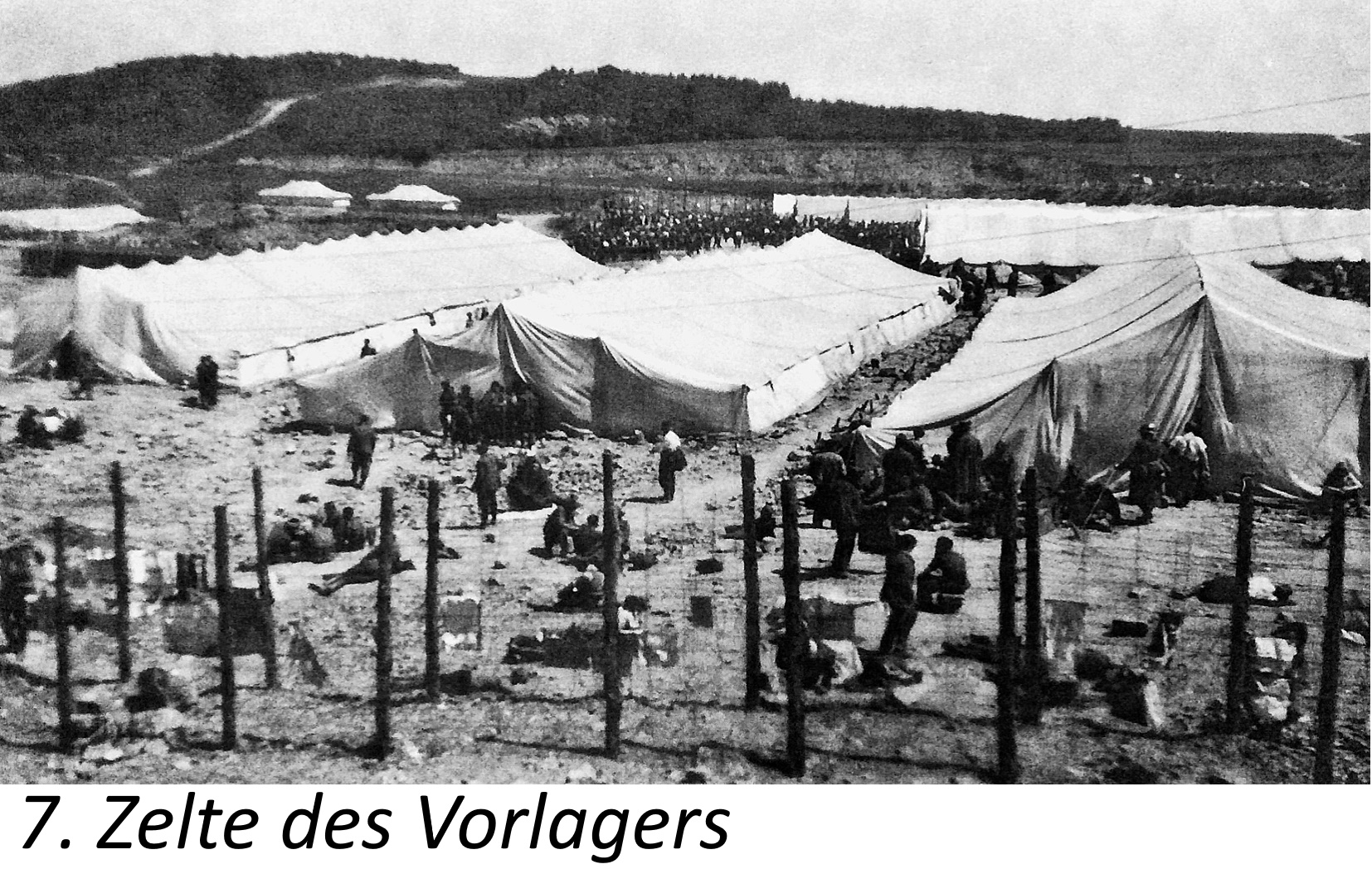

Das Stalag VI A am Jüberg in Hemer gehörte zu den 80 großen Kriegsgefangenen-Massenlagern für Soldaten der Mannschaftsdienstgrade im Deutschen Reich. Das Lager wurde am 1. Oktober 1939 in einer im Bau befindlichen Wehrmachtskaserne in Dienst gestellt. Dieser Standort war bei der Suche nach geeigneten, schnell zu schaffenden Unterbringungsmöglichkeiten für die polnischen Kriegsgefangenen in den Focus des Wehrkreiskommandos geraten, denn die Vorabschätzungen des OKW über die zu erwartende Anzahl von gefangenen polnischen Soldaten erwiesen sich als viel zu niedrig. Die ersten polnischen Kriegsgefangenen waren bereits in der 2. Septemberhälfte in Hemer eingetroffen und wurden in ein  provisorisches Lager aus Zelten auf einer Wiese an der Ostenschlahstraße unweit von der Kaserne einquartiert und konnten dann schließlich im Oktober die eilends wetterfest gemachten Gebäude der Kaserne beziehen, um von dort aus den Arbeitskommandos zur Einbringung der Hackfruchternte in der Soester Börde zugeteilt zu werden. Bereits Anfang Oktober wurden 4.500 Polen zum Arbeitseinsatz in die Landwirtschaft verlegt.

provisorisches Lager aus Zelten auf einer Wiese an der Ostenschlahstraße unweit von der Kaserne einquartiert und konnten dann schließlich im Oktober die eilends wetterfest gemachten Gebäude der Kaserne beziehen, um von dort aus den Arbeitskommandos zur Einbringung der Hackfruchternte in der Soester Börde zugeteilt zu werden. Bereits Anfang Oktober wurden 4.500 Polen zum Arbeitseinsatz in die Landwirtschaft verlegt.

Nach dem Westfeldzug der Wehrmacht kamen im Sommer 1940 britische, belgische und hauptsächlich französische Kriegsgefangene ins Stalag VI A. Im September 1940 gehörten bereits über 26.000 Kriegsgefangene zum Stalag, von denen über 20.000 im Arbeitseinsatz waren und ca. 5.700 im Lager. Die Franzosen bildeten nun die Mehrheit im Lager, denn die Anzahl der polnischen Gefangenen war nach Kampagnen zur Zivilschreibung (Umwandlung des Rechtsstatus von Kriegsgefangenen als Militärpersonen in zivile Zwangsarbeiter) und Versetzung in andere Lager stark reduziert worden, um im Stalag Platz zu schaffen. Im Mai 1941 kamen im Verlauf des Balkanfeldzugs der Wehrmacht ca. 3.500 serbische Kriegsgefangene ins Lager. Ihre Anzahl wurde kontinuierlich nach und nach durch Versetzung in andere Lager reduziert, so dass im Frühjahr 1941 nur noch sehr wenige im Lager waren.

Nach dem Westfeldzug der Wehrmacht kamen im Sommer 1940 britische, belgische und hauptsächlich französische Kriegsgefangene ins Stalag VI A. Im September 1940 gehörten bereits über 26.000 Kriegsgefangene zum Stalag, von denen über 20.000 im Arbeitseinsatz waren und ca. 5.700 im Lager. Die Franzosen bildeten nun die Mehrheit im Lager, denn die Anzahl der polnischen Gefangenen war nach Kampagnen zur Zivilschreibung (Umwandlung des Rechtsstatus von Kriegsgefangenen als Militärpersonen in zivile Zwangsarbeiter) und Versetzung in andere Lager stark reduziert worden, um im Stalag Platz zu schaffen. Im Mai 1941 kamen im Verlauf des Balkanfeldzugs der Wehrmacht ca. 3.500 serbische Kriegsgefangene ins Lager. Ihre Anzahl wurde kontinuierlich nach und nach durch Versetzung in andere Lager reduziert, so dass im Frühjahr 1941 nur noch sehr wenige im Lager waren.

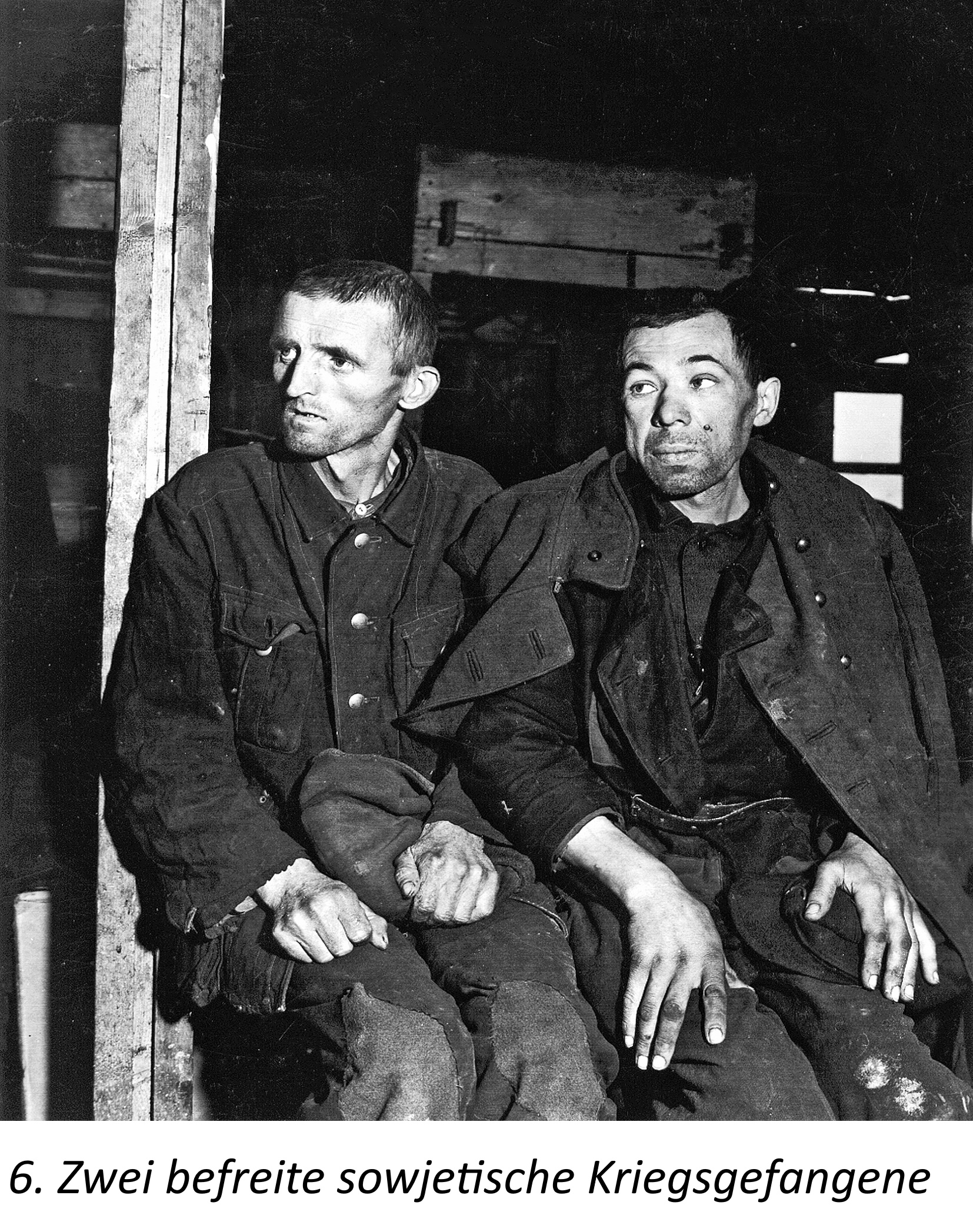

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion kamen im Laufe des September 1941 die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen ins Lager; Anfang Oktober waren es zunächst nur knapp über 1.300. Bis Anfang Juni 1942 stieg ihre Zahl auf ca. 2.500 an, um danach von ca. 8.000 sprunghaft auf über 17.700 Ende November 1942 zu steigen. Die Steigerung hing mit der vom OKW befohlenen neuen Spezialaufgabe des Hemeraner Lagers  zusammen, wonach das Stalag VI A zum Sondermannschaftslager für den Ruhrbergbau bestimmt wurde, so dass alle Kriegsgefangenen des Stalag VI A in den Ruhrbergbau kamen. Dieser Einsatz, verbunden mit schwerer körperlicher Tätigkeit und großer Gefahr am Arbeitsplatz, war vor allem für die schwachen, unterernährten und in jeder Hinsicht nachteilig behandelten sowjetischen Kriegsgefangenen das Schlimmste, was ihnen passieren konnte.

zusammen, wonach das Stalag VI A zum Sondermannschaftslager für den Ruhrbergbau bestimmt wurde, so dass alle Kriegsgefangenen des Stalag VI A in den Ruhrbergbau kamen. Dieser Einsatz, verbunden mit schwerer körperlicher Tätigkeit und großer Gefahr am Arbeitsplatz, war vor allem für die schwachen, unterernährten und in jeder Hinsicht nachteilig behandelten sowjetischen Kriegsgefangenen das Schlimmste, was ihnen passieren konnte.

Die neue Zweckbestimmung hatte weitreichende Folgen für das Stalag: Bei gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl der französischen Gefangenen durch Zivilschreibung, Rückkehr in die Heimat und Versetzung sowie der serbischen durch Versetzung stieg die Anzahl der sowjetischen Kriegsgefangenen sehr stark an. Die zehntausende von sowjetischen Kriegsgefangenen waren hauptsächlich vom Stalag VI K in der Senne nach Hemer versetzt worden. Anfang Dezember 1942 wurde zwischen den bisher im Lager am stärksten vertretenen Franzosen und der stark angestiegenen Zahl neu zugewiesener Sowjets mit jeweils fast 18.000 Gefangenen nahezu ein Gleichstand erreicht. Hatte es in den ersten Monaten Anfangsschwierigkeiten im Lagerbetrieb gegeben, was die polnischen Kriegsgefangenen zu spüren bekamen, verbesserten sich die allgemeinen Lebensbedingungen im Hemeraner Lager ab Sommer 1940 durch die erheblichen Zugänge der wesentlich besser behandelten  französischen Kriegsgefangenen zunehmend. Die großenteils eingehaltenen Schutzbestimmungen der Genfer Konvention und damit die Verbesserung der Ernährung durch den Empfang von Paketen aus ihren Heimatländern hatte polnische und französische Kriegsgefangene vor dem Massenelend bewahrt.

französischen Kriegsgefangenen zunehmend. Die großenteils eingehaltenen Schutzbestimmungen der Genfer Konvention und damit die Verbesserung der Ernährung durch den Empfang von Paketen aus ihren Heimatländern hatte polnische und französische Kriegsgefangene vor dem Massenelend bewahrt.

Das sich zunehmend zum „Russenlager“ verändernde Stalag VI A wurde jedoch zur Stätte von Elend und Massensterben, da die Sowjets zum einen aus rassischen und ideologischen Gründen und zum anderen wegen fehlenden Schutzes durch die Genfer Konvention – die Sowjetunion gehörte nicht zu den Signatarstaaten des Kriegsgefangenenabkommens – viel schlechter behandelt wurden als Westgefangene. Es kam hinzu, dass im Oktober und November 1943 mit über 12.000 italienischen Kriegsgefangenen – deren damals offizielle Bezeichnung lautete „Italienische Militärinternierte“, kurz IMI – eine weitere große stark diskriminierte Gefangenengruppe nach Hemer transportiert worden war. Da Italien als ehemaliger deutscher Verbündeter auf die Seite der Alliieren gewechselt war, galten die italienischen Soldaten nun als Verräter, wurden sofort entwaffnet und in Kriegsgefangenschaft genommen. In den Lagern schlug ihnen der Hass der Wehrmachtssoldaten entgegen, und man behandelte sie ähnlich schlecht wie die Sowjets. Mit fast 100.000 vom Stalag VI A verwalteten sowjetischen Gefangenen, davon ca. 10.000 im Stalag selbst – wurde es zum reichsweit größten Stalag für Sowjets.

Das sich zunehmend zum „Russenlager“ verändernde Stalag VI A wurde jedoch zur Stätte von Elend und Massensterben, da die Sowjets zum einen aus rassischen und ideologischen Gründen und zum anderen wegen fehlenden Schutzes durch die Genfer Konvention – die Sowjetunion gehörte nicht zu den Signatarstaaten des Kriegsgefangenenabkommens – viel schlechter behandelt wurden als Westgefangene. Es kam hinzu, dass im Oktober und November 1943 mit über 12.000 italienischen Kriegsgefangenen – deren damals offizielle Bezeichnung lautete „Italienische Militärinternierte“, kurz IMI – eine weitere große stark diskriminierte Gefangenengruppe nach Hemer transportiert worden war. Da Italien als ehemaliger deutscher Verbündeter auf die Seite der Alliieren gewechselt war, galten die italienischen Soldaten nun als Verräter, wurden sofort entwaffnet und in Kriegsgefangenschaft genommen. In den Lagern schlug ihnen der Hass der Wehrmachtssoldaten entgegen, und man behandelte sie ähnlich schlecht wie die Sowjets. Mit fast 100.000 vom Stalag VI A verwalteten sowjetischen Gefangenen, davon ca. 10.000 im Stalag selbst – wurde es zum reichsweit größten Stalag für Sowjets.

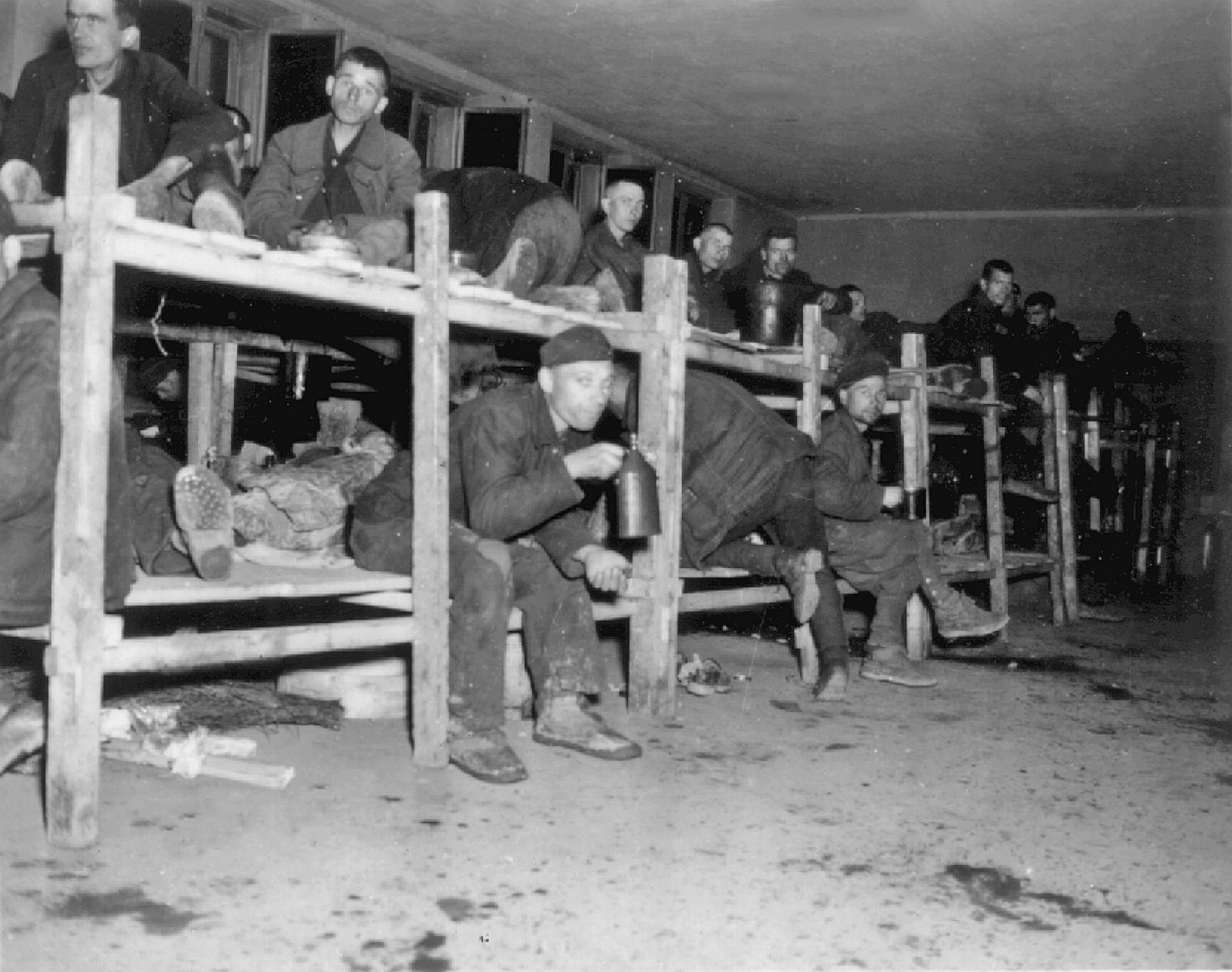

Im Stalag waren die Kriegsgefangenen in den gemauerten Kasernenblocks untergebracht, darüber hinaus in Holzbaracken und in Zelten. Die Höchstbelegung des Geländes mit Gefangenen wurde im Mai 1944 bei „normalem Lagerbetrieb“ mit knapp über 12.000 Kriegsgefangenen erreicht. Die Unterkünfte im ständig überbelegten Lager waren primitiv ausgestattet, und das in der Lagerküche zubereitete Essen je nach Zuteilung von meist wenig nahrhaften Lebensmitteln war mäßig bis schlecht, die verabreichten Rationen zu gering.

Im Stalag waren die Kriegsgefangenen in den gemauerten Kasernenblocks untergebracht, darüber hinaus in Holzbaracken und in Zelten. Die Höchstbelegung des Geländes mit Gefangenen wurde im Mai 1944 bei „normalem Lagerbetrieb“ mit knapp über 12.000 Kriegsgefangenen erreicht. Die Unterkünfte im ständig überbelegten Lager waren primitiv ausgestattet, und das in der Lagerküche zubereitete Essen je nach Zuteilung von meist wenig nahrhaften Lebensmitteln war mäßig bis schlecht, die verabreichten Rationen zu gering.

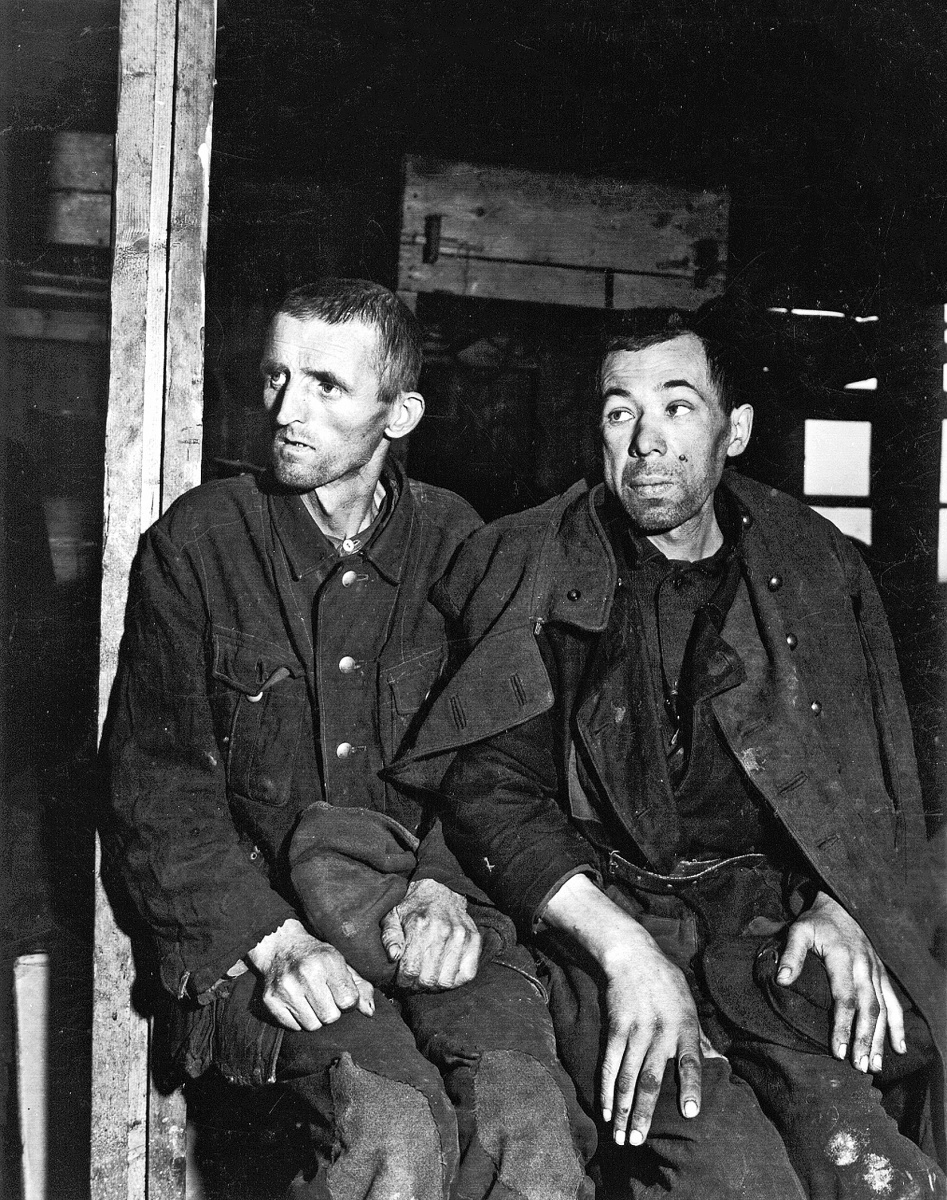

Die Kriegsgefangenen wurden je nach Herkunftsland sehr unterschiedlich behandelt, ernährt und medizinisch versorgt. Für die Westgefangenen und Polen war das Lager einigermaßen erträglich. Für die sowjetischen Kriegsgefangenen hingegen war es die Hölle. Tausende siechten dahin ohne ausreichende medizinische

Die Kriegsgefangenen wurden je nach Herkunftsland sehr unterschiedlich behandelt, ernährt und medizinisch versorgt. Für die Westgefangenen und Polen war das Lager einigermaßen erträglich. Für die sowjetischen Kriegsgefangenen hingegen war es die Hölle. Tausende siechten dahin ohne ausreichende medizinische  Versorgung und starben einen elenden Tod vor Schwäche, Krankheit und Unterernährung, an Verletzungen in den Arbeitskommandos und Willkürakten der Bewacher. Gerade bei den sowjetischen Kriegsgefangenen war die höchst ansteckende und damals noch nicht medikamentös zu behandelnde Lungentuberkulose weit verbreitet. Im Stalag in Hemer verstarben in der Zeit von Oktober 1939 bis Herbst 1945 etwa 11.000 Gefangene. Heute bestehen noch zwei Friedhöfe, die als Kriegsgräberstätten gepflegt und zugänglich sind.

Versorgung und starben einen elenden Tod vor Schwäche, Krankheit und Unterernährung, an Verletzungen in den Arbeitskommandos und Willkürakten der Bewacher. Gerade bei den sowjetischen Kriegsgefangenen war die höchst ansteckende und damals noch nicht medikamentös zu behandelnde Lungentuberkulose weit verbreitet. Im Stalag in Hemer verstarben in der Zeit von Oktober 1939 bis Herbst 1945 etwa 11.000 Gefangene. Heute bestehen noch zwei Friedhöfe, die als Kriegsgräberstätten gepflegt und zugänglich sind.

Das Lager wurde am 14. April 1945 von der amerikanische Armee kampflos befreit. Es befanden sich 23.302 hungernde und kranke Kriegsgefangene im Lager. 9.000 Kriegsgefangene wurde als Lazarettfälle eingestuft und schnell in Lazarette und Krankenhäuser in der Umgebung transportiert.

Das Lager wurde am 14. April 1945 von der amerikanische Armee kampflos befreit. Es befanden sich 23.302 hungernde und kranke Kriegsgefangene im Lager. 9.000 Kriegsgefangene wurde als Lazarettfälle eingestuft und schnell in Lazarette und Krankenhäuser in der Umgebung transportiert.  Die Amerikaner schafften große Mengen an Armeerationen herbei. Die Küche wurde wieder in Gang gebracht, so dass die Ernährung gesichert werden konnte. Das ehemalige Stalag wurde zum Rückkehrerlager für sogenannte „Displaced Persons“ (Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter) und erhielt den Namen „Camp Roosevelt“.

Die Amerikaner schafften große Mengen an Armeerationen herbei. Die Küche wurde wieder in Gang gebracht, so dass die Ernährung gesichert werden konnte. Das ehemalige Stalag wurde zum Rückkehrerlager für sogenannte „Displaced Persons“ (Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter) und erhielt den Namen „Camp Roosevelt“.  Die letzten sowjetischen Kriegsgefangenen wurden nach der Einweihung des Ehrenmals auf dem Duloh-Friedhof (9.10. 1945) im Verlauf des Oktober und November 1945 in die Heimat transportiert.

Die letzten sowjetischen Kriegsgefangenen wurden nach der Einweihung des Ehrenmals auf dem Duloh-Friedhof (9.10. 1945) im Verlauf des Oktober und November 1945 in die Heimat transportiert.

Nach groben Schätzungen sind ca. 230.000 Kriegsgefangene durch das Stalag VI A gegangen. Die Aufenthaltsdauer lag in den meisten Fällen bei wenigen Tagen, es gab jedoch auch Kriegsgefangene, die jahrelang im Stalag waren.

Ab Spätherbst 1945 nutzte nach Schaffung der Britischen Besatzungszone die Britische Rheinarmee das ehemalige Lagerlände des Stalags für die Inhaftierung von bis zu 3.500 Deutschen, die nach Auffassung der britischen Besatzungsmacht in den untergegangenen Nationalsozialismus verstrickt waren. Das Lager „Civil Internment Camp No. 7“ bestand nur wenige Monate bis Herbst 1946 und wurde in die Senne auf das Gelände des ehemaligen Stalag VI K verlegt.

Nach Schließung des Internierungslagers wurden die Kasernengebäude als „Casernes Ardennes“ von der belgischen Besatzung genutzt. 1956 wurde die Kaserne zum Standort für die neugegründete Bundeswehr und führte zunächst die inoffizielle Bezeichnung „Panzerkaserne“ oder „Jübergkaserne“. Erst 1965 erhielt sie ihren verbindlichen Namen „Blücher-Kaserne“. Im Januar 2007 gab die Bundeswehr im Rahmen der Truppenreduzierung der NATO den Standort Hemer auf.

Nur wenige Monate später fand die leerstehende Kaserne als Gelände für die Landesgartenschau 2010 eine Anschlussnutzung. Die Landesgartenschau in Hemer mit dem Motto „Zauber der Verwandlung“ fand von April bis Oktober 2010 statt und verzeichnete über einer Million Besucher. Als Nachfolgeeinrichtung der Landesgartenschau wurde im Frühjahr 2011 nach einigen Umbauten der „Sauerlandpark Hemer“ eröffnet, ein Freizeit-, Familien-, Veranstaltungs- und Landschaftspark.

Die Stalags im Kriegsgefangenenwesen

Die „Kriegsgefangenen-Mannschaftsstammlager“, in der Kurzform als „Stammlager“ und in der daraus gebildeten Abkürzung schließlich als „Stalag“ bezeichnet, waren im Deutschen Reich in der Zeit des Zweiten Weltkrieges Sammel-, Aufenthalts- und Verteillager für ausländische Kriegsgefangene, die nach dem Genfer Kriegsgefangenenabkommen von 1929 von Deutschland als Gewahrsamsmacht zu Zwangsarbeit aller Art außer in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden konnten. Diese Lager unterstanden dem Oberkommando der Wehrmacht, seit Ende September 1944 der Waffen-SS. Bei den Stalags hatte diese Veränderung der Zuständigkeit nicht zuletzt aufgrund der sich andeutenden militärischen Niederlage des Deutschen Reiches kaum Auswirkungen.

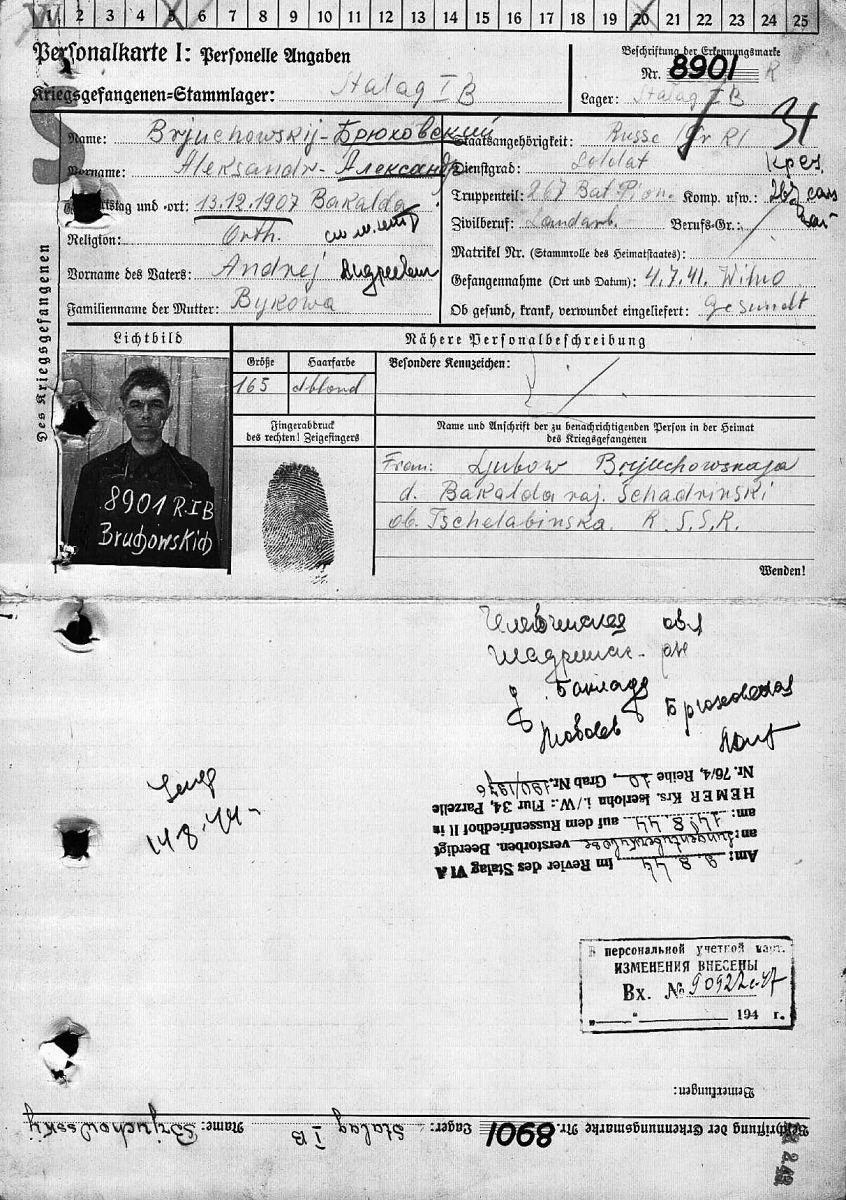

Für die Deutsche Volkswirtschaft war dieses Arbeitskräftereservoir von so erheblicher Bedeutung, dass das Beschäftigungsverbot in der Rüstungsindustrie ignoriert wurde. Die Stalags wurden zur Drehscheibe im nationalsozialistischen System der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft. Sie hatten die Aufgabe, die in deutsche Kriegsgefangenschaft geratenen Soldaten anderer Nationen auf umzäunten und militärisch bewachten Arealen in Unterkünften aufzunehmen, alle relevanten persönlichen Daten zu erheben und für die Weiterleitung der Gefangenen in den Zwangsarbeitseinsatz zu sorgen. In der Regel gelangten die Gefangenen nach kurzer Verweildauer innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des jeweiligen Stalags durch Vermittlung des Arbeitsamts in unterschiedlich große Arbeitskommandolager und von dort aus in die zugewiesenen Arbeitskommandos in allen Bereichen der Wirtschaft. Zur Anpassung an den sich regional sehr unterschiedlich entwickelnden Arbeitskräftebedarf erfolgten häufig Massenversetzungen von Kriegsgefangenen in andere Stalags desselben oder anderer Wehrkreise.

Die Stalags regelten den Arbeitseinsatz der Gefangenen und „verwalteten“ sie, waren damit umfassend verantwortlich für ihre Bewachung, Kontrolle, Unterbringung, allgemeine Behandlung, Ernährung und Entlassung, somit auch für ihre Disziplinierung, Bestrafung, medizinische Betreuung, ihren Briefverkehr mit der Heimat und den Empfang von Paketen von dort. Kranke und nicht mehr arbeitsfähige Gefangene mussten dem Stalag wieder überstellt werden.

Um die im Deutschen Reich (einschl. dem eingegliederten Österreich und den ehemals deutschen Gebieten nach der Eroberung Polens) in 21 Wehrkreisen zum Typus des „Stalag“ gehörenden 80 Lager zu unterscheiden, wurden als individuelle Bezeichnungen jeweils hinter der Bezeichnung „Stalag“ die römischen Ziffern der Wehrkreise sowie Buchstaben für die Kennzeichnung der zeitlichen Reihenfolge der Aufstellung (jeweils pro Wehrkreis) hinzugesetzt.

Hemer in Westfalen gehörte zum Wehrkreis VI (Münster), so dass es als erstes aufgestelltes Lager die Bezeichnung „Stalag VI A“ erhielt. Im Wehrkreis VI gab es 1941 zunächst 8 weitere Stalags.